全国的に不漁が続くスルメイカ。

関東近郊でも少なくなってきているが、今年は相模湾に続いて南伊豆石廊崎沖にも群れが回遊してきて、ファンの間では期待が高まっている。

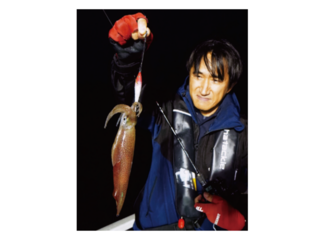

「まだ走りで小型が多いけど反応は多いです」と南伊豆手石港・米丸の肥田定佳船長。

6月末に開幕しいい日にはトップ30~40杯ほど釣れることもあるという。

昨年は後半戦が好調で8月から初冬までロングランで続いた。

かつては、「ほかのエリアの倍は釣れる」と言われたほど群れが濃い石廊崎沖。

今年もそんな夢のような釣果に期待したい。

![釣行の写真]()

スルメイカは夏空がよく似合う

出典:

アブライカって?

このポイントでは最近、アブライカがよく交じるという。

見た目はスルメをズングリさせて明るい茶色にしたような姿形をしている。

「ハワイスルメ」、「フィリピンスルメ」とも呼ばれる南方系のイカだそうで、味はスルメとあまり変わらないようだ。

これも高水温、黒潮の蛇行の影響か。

![イカの写真]()

釣れたらものは試しに!

出典:

年々、魚たちの行動や季節などかつての常識が通用しなくなってきているが、スルメイカにもそれが当てはまる。

それでも関東近郊のスルメイカエリアの一つ、南伊豆石廊崎沖では6月下旬から群れの回遊が見られてスタート。

昨シーズンは開幕当初は不調だったが、8月ごろから急上昇して11月ごろまで安定した釣果が続いた。

今シーズンは果たしてイカファンを満足させてくれるような群れの回遊はあるのか。

古くから群れが大挙して来遊し、100杯以上の釣果を記録することも珍しくなかった夢の大場所だけに、ファンからの注目度は高い。

東京近郊から遠征する人も多く最盛期になると予約を取るのも難しくなるが、やはりそれだけ魅力のあるエリアと言える。

もちろん釣果次第にはなるが、今シーズンも反応は多いというからこれからが本番と言えそうだ。

![釣行の写真]()

最盛期には10本ヅノパーフェクトも夢じゃない

出典:

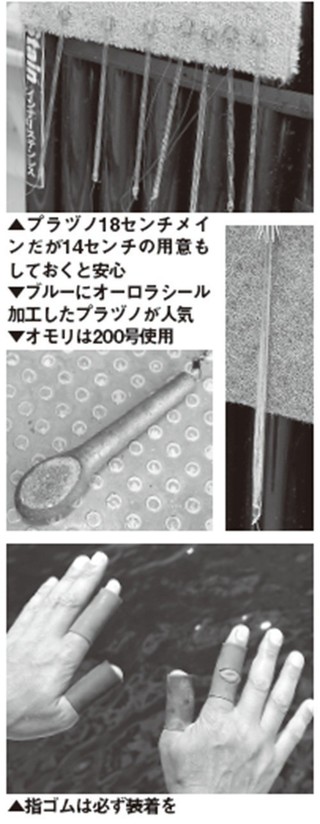

ツノは濃いブルー&ピンク

タックルで特徴的なのはオモリ200号を使用するということだ。

「潮通しがいい場所で潮が速いことが多いんです。だからオモリは200号を使ってもらっています」と南伊豆手石港・米丸の肥田定佳船長。

取材日は石廊崎沖から神子元島周辺にかけて潮がカッ飛んでいて、潮が緩い場所を探しての釣りとなった。

まずはそんな場所であることを理解しよう。

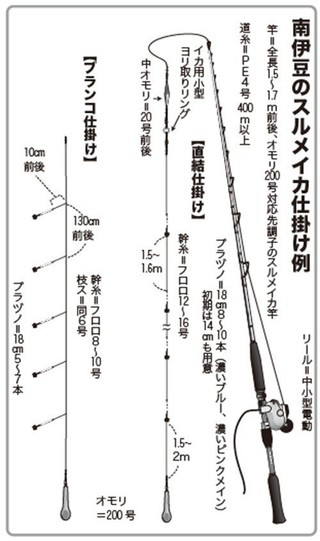

竿はオモリ200号に対応する全長1.5~1.6m前後のスルメイカ専用がいい。

かつて、このエリアでは水深200mの中間層に多くの反応が見られたが、ここ数年は相模湾~房総半島同様に底反応が主体。

このため、海底付近で誘って触りを掛けていく釣りがメインとなっている。

このため、先調子の穂先感度のいいスルメイカ専用竿がベストと言える。

リールはオモリが200号であること、狙う水深が200m前後主体であること、潮が速くイカが乗ったときの抵抗・負荷が大きくなることからパワーやラインキャパに余裕があるものを選びたい。

ダイワなら500番、シマノなら3000番が当てはまる。

最近の電動リールはリチウムイオンバッテリーの電圧に合わせて作られているので、バッテリーは大容量のリチウムタイプを持参したい。

道糸はPE4号を400m以上。

PE3号を使用してもいいが、オマツリ時に高切れのリスクもある。

深い場所では250mを超える場合もあり、万一に備え予備の電動リール、または予備のPEラインを用意しておくと安心だ。

仕掛けはプラヅノ18cm8~10本程度の直結仕掛けがメインだが、ブランコ仕掛けでもいい。

取材日の6月27日の時点ではムギイカサイズと呼べそうな小型も交じっていたので、14cmの用意もしておくといいだろう。

プラヅノはダイワのミッドスッテミラーやヤマシタのピッカピカ針など。

カラーは船長によれば、「濃いブルーと濃いピンクが強い」とのこと。極端な話この2色だけで狙う人も多く、迷ったらまずはこの選択で。

最近はプラヅノにオーロラシールを貼ったものも人気が高い。

ショップなどのオリジナルで既製品も出ているし、シールだけ購入して自作してもいいだろう。

この日も使用している人が多かったので、もはや定番と言えるかもしれない。

プラヅノ18cmの直結仕掛けの場合、幹糸はフロロカーボンの12~16号と太めのものを使用する。

テーパーにする場合は上を太くし下を細くする。

幹糸の長さは自分が両手を広げた長さ程度にしておくと仕掛けをさばきやすくなる。

このほか、イカ用の小型ヨリ取りリングと20号前後の中オモリを装着しておくといい。

また、滑り止めのために必ず指ゴムを装着したい。

両手の人差し指、中指、場合によっては親指にも装着する。

これは自分の仕掛けのたぐり方にもよるが、幹糸が当たる部分にはめておこう。

ガチで爆乗りしているようなときは、ゴム引きのグローブをしてもいいだろう。

濡れた手は幹糸で切れやすいので、安全のためにも装着をすすめる。

また、船上干しを作るならイカを干すための竹串も持参しよう。

底でアタリを取って掛けていくのが基本

6月後半で石廊崎沖の表層水温は25度前後だった。

今後、7月後半~9月ごろまでは30度前後になるという。

高水温が影響しているかは分からないが、群れは海底付近メインになっている。

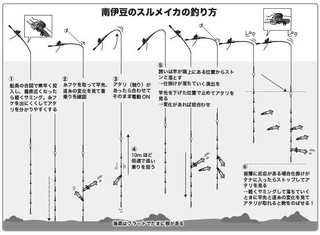

このため、釣り方は底でアタリを取って(触りを見て)、合わせて掛けていくのが基本となる。

船長の合図があったらまずは素早く投入。

できるだけ糸フケを出さないように、着底が近づいたらサミングして着底させる。

着底したら糸フケを取りながら竿先と道糸を見て変化があるかどうかを確認する。

ここで動きがあればすかさず竿を持ち上げて合わせを入れ、乗り感があればそのまま電動で巻き上げる。

船長が「底周辺」と言うときは、仕掛けを上へ上へと上げていってもなかなか乗らない。

着乗りがなければ、ゆっくり頭上いっぱいまで竿を持ち上げていき、海面めがけてストンと竿を振り下ろす。

ここでプラヅノに落ちる動きを演出してやる。

竿を下げた位置で止めて触りがあるか見て、なければ再び竿を持ち上げていき、ストン。

これを繰り返して乗らなければ20m程度巻き上げて落とす巻き落としを行う。

触りは「ツン」と小さく竿先に出るもの、「フワッ」と微かに浮き上がるようなもの、竿先が小刻みに揺れるようなものまで様ざま。

「これは」と思ったら必ず合わせてみること。

乗っていれば竿を持ち上げた状態のときに穂先が上下しているはず。

手にも重みが伝わっているはずだ。

ここですぐに電動を入れ、10m程度は低速で巻いて追い乗りを狙い、そこからは中~中高速で巻き上げる。

底主体の反応でも群れが濃ければ多点掛けもチャンス。

「水深200m、140mくらいに反応がある」

こんなときは電動リールのメーター表示を見て、130mくらいからサミングして少しゆっくり通過させながら竿先と道糸の動きに変化を感じたらストップ、竿先で乗りがあるか確認。

または130mでストップしてシャクリ、触りがなければ140mまで落としてストップ、シャクリと繰り返して乗りや触りを確認する。

ここでも乗ったら最初はゆっくりめに巻いて追い乗りを狙い、10m程度巻いたら巻き上げに入る。

電動でシャクリながらただ巻いてくれば乗る、という状況はあまりなくなったが、アタリを取って掛けていく釣り方は目下はどのエリアでも主流の釣り方になっている。

回収後に再投入できる場合、オマツリ防止のために投入器に入れてから投げ入れよう。

スルメイカは早朝によく乗り日中は今イチなイメージがあるが、石廊崎沖は後半にかけて上向いていく傾向が多いという。

ぜひ、ズッシリとした乗りを味わってほしい。

一気に上昇の可能性も! 反応多くまもなく最盛期だ

今や幻扱いされることもあるスルメイカだが、今年は少しは違うかもしれない。

これも希望を込めてなわけだが、夢を見たっていいじゃないか。

そんな夢を見られる場所が南伊豆・石廊崎沖だ。

昨年はシーズン後半に大きな盛り上がりを見せたし、一昨年は度たび束釣りを記録するなど好調だった。

なかなか計算できない釣り物になってしまったけれど、スルメイカは人気だ。

そんな石廊崎沖で模様が出始めたと聞き、6月27日に手石港の米丸に急行した。

肥田定佳船長によればまだ走りで大釣りはないが反応はあり、まずまずの手応えをつかんでいる模様。

30杯ほど釣れることもあるようだが、まだ釣果にはムラがあるそう。

この日集まった釣り人は7人。

米丸は大型船に8人限定で出船するので、最盛期になるとなかなか予約の取れない人気の船だ。

4時半に集合して5時過ぎに出船。

石廊崎沖のポイントは竿入れの時間が6時と決まっていて、ゆっくりと反応を探しながらポイントへ向かう。

近場のポイントは潮が速いようで石廊崎を大きく回り込んでやや西側のポイントへ。

前日は25度台だった水温は22度まで落ちていた。

あまりよくない雰囲気だ。

「水深205m、反応は底」のアナウンスでスタート。

ブランコ仕掛けの人はサバに捕まる人もいたがほかは着底。

その中でブランコ仕掛けを使っていた人がイカらしき乗りをとらえた。

巻き上げ中に複数人でオマツリしたが、ブランコ仕掛けだったため無事に2杯取り込めた。

サイズは中~小型といったところ。

そこからは反応はあるものの潮が速いためか群れの移動も速く、なかなか乗せられない時間が続く。

僚船は清水港から来ている乗合船が1隻、西伊豆の漁船が2隻いる。

常連さんは「ここは早い時間よりも後半のほうがいいんだよ」と話す。

梅雨入りしたばかりだが、梅雨明けしたような夏空が広がっていた。

その後はたまにポツポツという展開で乗っても1杯。

小型のイカが多かったので、プラヅノ14cmのブランコ仕掛けにしたらもう少し拾えたかもしれない。

![釣行の写真]()

朝イチにダブルでスタート

出典:

最高4点掛けも達成

盛り上がりを見せたのは9時半ごろ。船長のアナウンスだと少し反応に幅が出てきた様子。

海底から15~20mほど上まで出ているらしい。

するとここでダブルが3人、4杯掛けもあった。

筆者はオマツリほどきをしていたのでシャッターチャンスを逃してしまったがプチ盛り上がり。

先ほども書いたが、アブライカがポツポツと交じっていた。

一瞬スルメイカかと思うも、よく見ると色もバランスも異なる。

みなさん初めてだったようで干す人、刺身を試してみる人など反応は様ざま。

中盤になると船長からは「水深205m、140mくらいにも反応があるよ」と宙層での反応も多くなっていった。

ただ、浮いた反応ではなかなか乗ってこず、底まで落として拾っていく展開が続いた。

やはり着底してから竿先に出る触りを取らないと乗せるのは難しそうだ。

13時の沖揚がりまで大きな盛り上がりはなくトップ10杯前後が数人という結果に終わってしまったが、イカ自体はいるようなので、キッカケさえあれば急上昇の可能性もある。

昨年は例年より遅れて8月から本格化。

11月までトップ60~70杯前後の釣果が続いたというから、今年もその夢を見たいところだ。

![釣行の写真]()

乗り渋ったが日中に一時盛り上がりもあった

出典:

![釣行の写真]()

船長は「アブラ」と 呼ぶアブライカ

出典:

![釣行の写真]()

スルメとアブライカのダブル

出典:

INFORMATION

南伊豆・手石港 米丸

0558・65・1060

▼備考=予約乗合、4時半集合。投入器完備

釣り船予約サイト「釣割」のスタッフがオススメする釣り船はこちら!

【伊豆半島(静岡県)・スルメイカ】人気ランキング

【伊豆半島(静岡県)・スルメイカ】価格ランキング

隔週刊つり情報(2024年8月1号)※無断複製・転載禁止

![[竹田ノブヒコのイチ押しルアーターゲット(第151回)]相模湾のルアーキハダ](https://fishingjapan.jp/cmsimg/s/tpc26678-main.jpg)